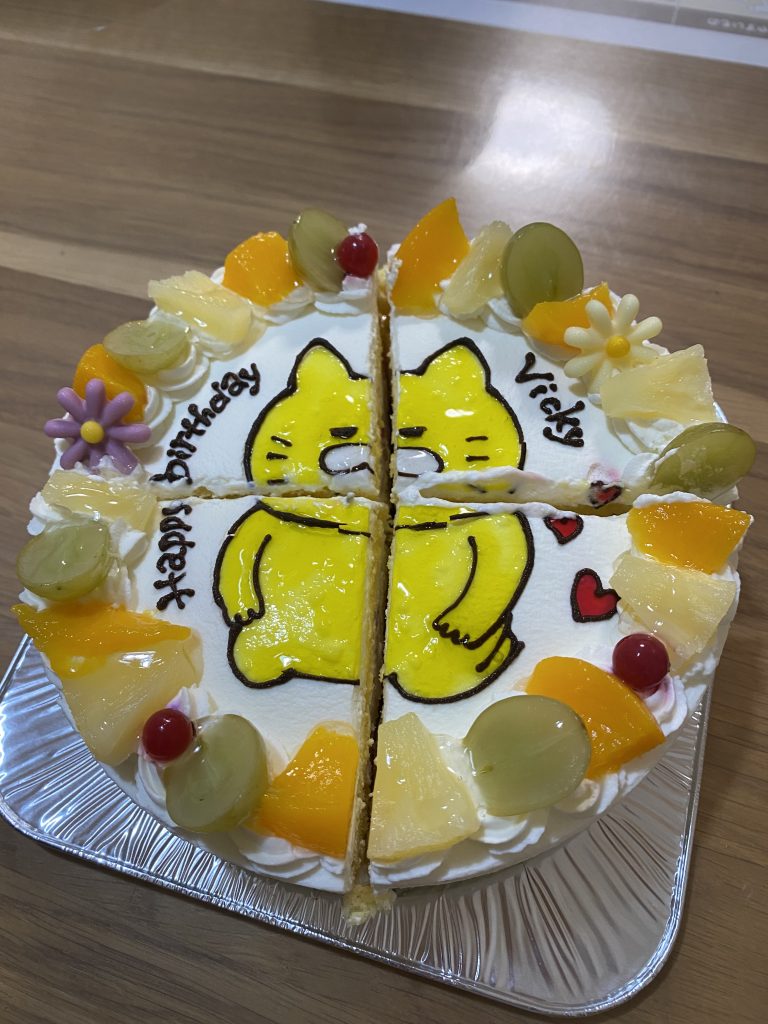

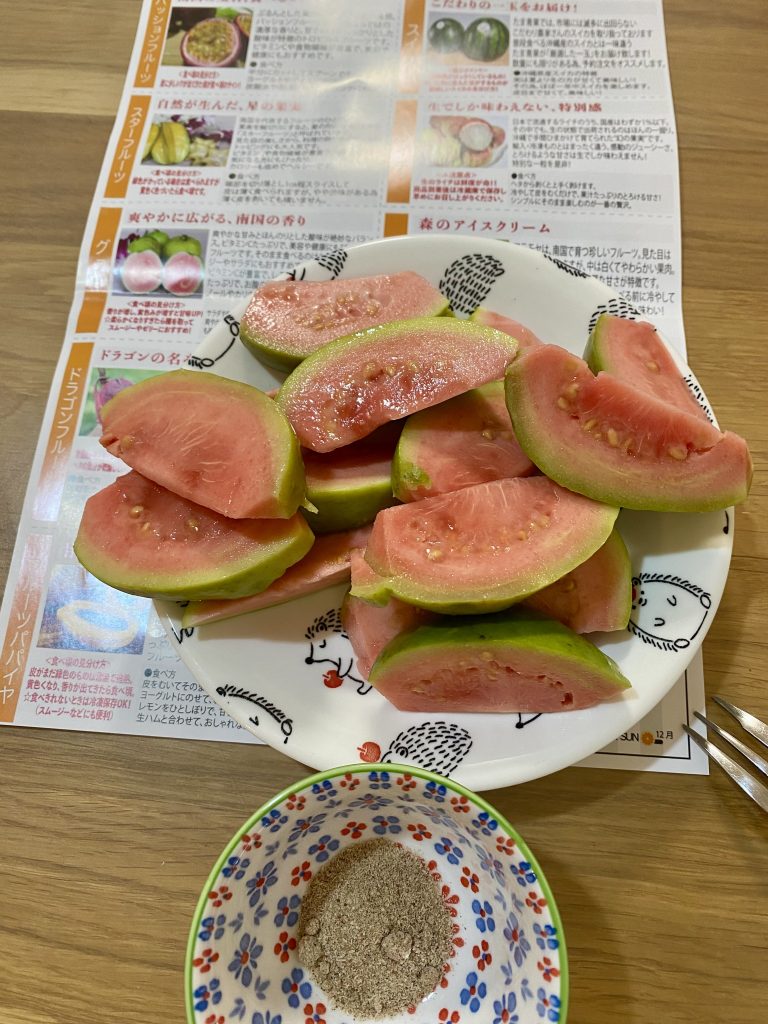

上週是我42歲生日。現在的人普遍都能活得比較久,孔子說『四十而不惑』,但我超過40歲,卻依然有好多好多疑惑。年輕的時候,覺得40歲很遙遠;等自己走到這個年紀,才發現原來40歲的我,並沒有比較成熟或像個大人。尤其這兩週天天進京辦公室工作,更深刻感覺到:我還有太多地方要學!

不只是語言和電腦技巧,還有日本職場的禮儀、與人應對的方式,以及自己心態的調整。有人就有事,這就是『人事』。最難的地方在於,我們無法改變他人的做事方法,只能調整自己的心態,保持穩定,繼續合作。就在這過程中,我領悟到 Let it go 和 Let them 的不同。

Let them 理論是:我允許別人有他們的行為、想法與情緒反應。當我在 Let Them 的同時,也是在 Let Me——把掌控權拿回到自己身上,決定我想說什麼、想做什麼、不想做什麼。控制我能掌握的事,調整我能決定的想法與反應。因為,我們永遠無法控制別人怎麼想、怎麼做。

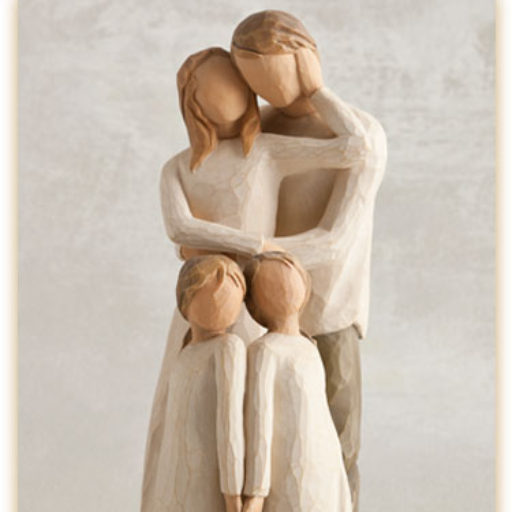

我覺得這套理論適用於所有關係:職場、情人、家人。只是我們常常陷在『想要掌控』裡,以為能控制身邊的人事物就會安心。但事實上,很多事物本來就無法掌控,也正因為我們不斷嘗試控制不可控的東西,才會感到痛苦。

所以當他人的行為或情緒出現時,我提醒自己要切割:

- 接受他人如其所是 ——試圖改變他人只會帶來壓力。

- 把注意力拉回自己 ——在能力範圍內,做到問心無愧就好。

- Let it go 是被動的:忽視或壓抑情緒,最後可能累積成未解決的壓力。

- Let them 是主動的:允許他人依自己的方式行事,同時抽離不必要的情緒牽連。

Let them 理論的核心是:既然這件事完全不在我能控制的範圍,那我就選擇不被它影響。

遇到挑戰時,先問自己:這件事是否在我能控制的範圍?

如果無法改變,那就 Let them & Let it happen。把專注放回我能控制的部分:情緒、行動與言語。

第二步,是設定健康的界線:允許他人做自己,同時守護好我的情緒和心理健康。

第三步,是轉換焦點:與其耗能想著改變他人,不如把力氣放在自我成長與熱情上。

比如,在職場中,若遇到難相處的同事或上司,就讓他們成為他們自己,而我專注在提升自己的表現與發展。

在人際關係裡,朋友或家人怎麼生活、怎麼反應,那是他們的選擇;我也允許自己成為我。

最後,感謝自己願意改變——不再過度關注他人,而是專注於自己的目標與幸福,並且提醒自己:我永遠都有選擇權,拿回自己的力量,自信心和動力就會跟著回來,能量也會自然提升,全身閃閃發光!

或許我唯一感到『不惑』的是:我從未對年齡感到難以啟齒。對我來說,年紀只是一個數字,是每個人必然經過的過程,只是早晚不同。不論能活到幾歲,都好好享受年歲帶給我們的經歷吧!